Der Soziologiestudent: das Blog.

-

Filterblasen – Immer noch die blödeste Metapher in der Geschichte des Internets?

Lesedauer: 10 MinutenSind Filterblasen wirklich so schlimm, wie alle behaupten? 2018 nannte der Journalist Sebastian Meineck sie „die blödeste Metapher des Internets“. Aber hier sind wir, sechs Jahre später, und diese kleine Metapher ist immer noch allgegenwärtig, wenn es um die negativen Seiten sozialer Medien geht – besonders hinsichtlich der Politik. Also, was ist dran…

-

Künstliche Intelligenz auf dem Wahlzettel. (K)eine Zukunftsvision?

Lesedauer: 5 MinutenWas haben Neuseeland, Russland, Indien und Dänemark gemeinsam? In diesen Ländern gab oder gibt es Parteien, die künstliche Intelligenz ins Rennen um die Wählergunst geschickt haben. Sie heißen Sam, Alisa oder Führer Lars. Manche sind mit einem Augenzwinkern zu verstehen und auf anderen lastet die Hoffnung auf eine zugänglichere Politik. Was alle gemeinsam…

-

YouTube is Not a Rabbit Hole, Stupid!

Lesedauer: 7 MinutenÄhnlich wie die Rede von Filterblasen ist die These des Rabbit Hole auf YouTube mittlerweile in der Alltagssprache angekommen. Jedoch handelt es sich in beiden Fällen um Erklärungen, die gesellschaftliche Prozesse alleine auf der Grundlage der technischen Funktion zu erklären versuchen. Im Falle von YouTube werden gesellschaftliche Radikalisierungstendenzen den Empfehlungsalgorithmen zugeschrieben, die Nutzer…

-

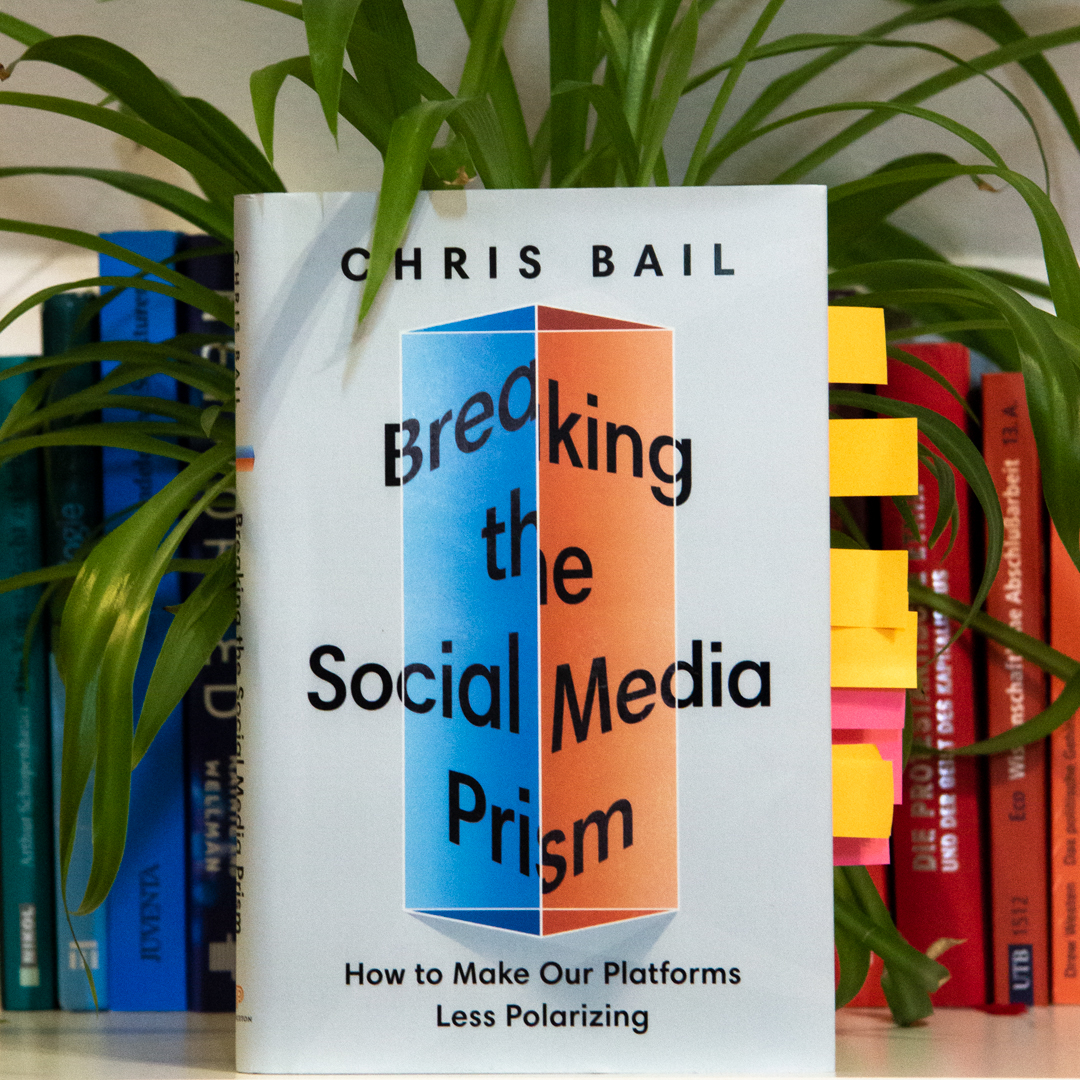

Breaking the Social Media Prism

Lesedauer: 8 MinutenBreaking the Social Media Prism. How to Make Our Platforms Less Polarizing Das Prisma der sozialen Medien begünstigt die statussüchtigen Extremisten, lässt die Gemäßigten verstummen, die meinen, dass eine Diskussion in den sozialen Medien wenig nützt, und hinterlässt bei den meisten von uns ein tiefes Misstrauen gegenüber denjenigen, die auf der anderen Seite…

-

Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert – Steffen Mau

Lesedauer: 11 MinutenSortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert – Steffen Mau „Weil es Globalisierung gibt, gewinnen Grenzen an Bedeutung, werden skuzessive aufgewertet und als Sortiermaschinen gebraucht.“(16) In seinem Werk Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert verweist Steffen Mau, auf einen lange unbeachteten Aspekt der Globalisierung: die Zunahme von Mobilitätshindernissen in Form…

-

#Umweltsau: in der Arena der Öffentlichkeit

Lesedauer: 4 MinutenUmweltsau Was sich zwischen den Jahren unter dem Schlagwort „Umweltsau“ abgespielt hat, ist in Paradebeispiel dafür, wie parasoziale Medien auf journalistische Medien einwirken. Hervorzuheben sind dabei zwei Aspekte: Zum einen die Geschwindigkeit der Abläufe, die auf der Persistenz der Inhalte basiert. Zum anderen die kalkulierte Reaktion-Gegenreaktion-Dynamik, welche scheinbar resistent gegen Argumente ist und…

-

Formen des Widerstands – Basis der Demokratisierung der Datafizierung

Lesedauer: 5 MinutenFormen des Widerstands Kritik an der Datafizierung, erscheint häufig als Prognose des Verlusts, die auf eine glorifizierte Vergangenheit verweist, oder als Dystopie, die dem naiven Technikdeterminismus verfallen ist. Den Zukunftsbildern liegt oft so wenig Positives inne, dass man zu dem Schluss kommt: Besser die Uhr zurückdrehen und weg mit der digitalen Gefahr.

Hast du irgendwelche Buchempfehlungen?